Estrategias Integrales para la Transformación Ambiental en Comunidades Agrícolas: Educación, Fortalecimiento y Concientización

Montilla, Ninfa 1 Universidad Politécnica Territorial de Mérida ninfa.10.11@gmail.com ORCID: 0009-0008-0305-7551

Segura, Beatriz 2 Universidad Politécnica Territorial de Mérida beatrizsegura1365@gmail.com ORCID: 0009-0003-5557-401X Recibido: 16/03/2025 Aceptado: 16/05/2025

RESUMEN

La problemática del uso indebido de agroquímicos en las comunidades andinas, requiere un abordaje que trascienda la simplificación, si adoptamos el pensamiento complejo de “Edgar Morín”, podremos vislumbrar la interconexión de factores ambientales, sociales y humanos. Para ello es crucial reconocer las "cegueras del conocimiento" que limitan nuestra percepción, promoviendo un enfoque agronómico que considere los impactos integrales, más allá del aumento de la producción. Entonces, la concientización del ser humano surge como eje central, promoviendo la autocrítica y la metacognición para decisiones informadas. Bajo este camino, la educación juega un papel transformador, cultivando el pensamiento complejo y la conciencia ecológica desde edades tempranas, fomentando la colaboración entre docentes, estudiantes, pobladores e investigadores. Entonces, nos unimos al aprendizaje significativo, basado en la experiencia y la reflexión, ella se alinea con este enfoque, adaptando el currículo venezolano a las necesidades locales. A través de ello se proponen estrategias de concientización como la capacitación docente, programas de formación escolar y la promoción de medidas de bioremediación, todas enmarca dirigidas a minimizar la vulnerabilidad de los sectores agrícolas por uso excesivo de órganoclorados y promover el uso responsable de los recursos. En esencia, se busca un cambio de paradigma que priorice la armonía con la naturaleza y el bienestar integral de las comunidades andinas.

Palabras clave: agroquímicos; órganoclorados; cegueras del conocimiento; conciencia ecológica; aprendizaje significativo.

ABSTRACT

The problem of the misuse of agrochemicals in Andean communities requires an approach that goes beyond simplification. If we adopt the complex thinking of “Edgar Morin”, we will be able to understand the interconnection of environmental, social and human factors. To do so, it is crucial to recognize the “blindness of knowledge” that limits our perception, promoting an agronomic approach that considers the comprehensive impacts, beyond increased production. Thus, human awareness emerges as a central axis, promoting self-criticism and metacognition for informed decisions. Under this approach, education plays a transformative role, cultivating complex thinking and ecological awareness from an early age, encouraging collaboration between teachers, students, residents and researchers. Thus, we adhere to meaningful learning, based on experience and reflection, which is aligned with this approach, adapting the Venezuelan curriculum to local needs. Through this, awareness-raising strategies are proposed, such as teacher training, school training programs and the promotion of bioremediation measures, all aimed at minimizing the vulnerability of the agricultural sectors due to excessive use of organochlorines and promoting the responsible use of resources. In essence, a paradigm shift is sought that prioritizes harmony with nature and the integral well-being of Andean communities.

Keywords: agrochemicals; organochlorines; knowledge blindness; ecological awareness; meaningful learning.

Introducción

El uso indiscriminado de órganoclorados en las comunidades agrícolas de Pueblo Llano, Venezuela, representa una peligrosa amenaza para la ecología humana, justificada por la persistencia de órganoclorados en suelos y alimentos. Este artículo presenta un enfoque educativo integral para atenuar esta situación, diferenciándose de estudios previos que se centraban en un solo nivel educativo, mediante la unificación de la educación formal y no formal.

Este estudio se distingue por su enfoque holístico, que integra la educación formal (niños y docentes), con la educación no formal (pobladores agrícolas), por su aplicación en la teoría del aprendizaje significativo en un contexto de agricultura sostenible. Se busca evolucionaren la realidad agrícola mediante la concienciación y la admisión de prácticas sostenibles, como la bioremediación, buscando la interdependencia de los miembros de la comunidad.

La investigación se fundamenta en el antecedente de que la enseñanza y el aprendizaje son procesos dinámicos que dependen de la formación individual y comunitaria, así como de la capacidad para transformar la conciencia del poblador. En este sentido, se plantean tres estrategias integrales para la socialización del conocimiento: la inserción de temas ambientales y de contaminación química por órganoclorados en el currículo escolar, el fortalecimiento de los docentes en temas ambientales y la creación de conciencia ambiental en la comunidad agrícola.

Estas estrategias se respaldan en la teoría del aprendizaje significativo, que destaca la importancia de conectar los nuevos conocimientos con las experiencias previas de los que aprenden. Se trabaja para que los pobladores constituyan significados apreciables y adaptables a su realidad, fomentando una actitud crítica y reflexiva hacia el uso de órganoclorados. La transferencia del conocimiento, entendida como la aplicación de lo aprendido en un contexto a escenarios nuevos, es un elemento central de esta perspectiva.

Se busca que los participantes sean capaces de analizar problemas, comparar casos y generar soluciones creativas para promover prácticas agrícolas sostenibles. Este enfoque educativo integral busca transformar la realidad agrícola del municipio Pueblo Llano, promoviendo prácticas sostenibles y respetuosas con el ambiente. Se espera que, a través de la educación y la participación comunitaria, se logre construir un futuro más saludable y sostenible para las generaciones venideras.

Materiales y Métodos

Este estudio parte de un enfoque cuantitativo relacionado a la muestra y población, sin embargo, para fines de este articulo el enfoque se fundamenta en lo cualitativo, ya que se centró en el implementar estrategias integrales para la transformación ambiental en el municipio Pueblo Llano, ubicado en los Andes venezolanos.

Las estrategias de transferencia de información geocientíficase concentraron en intervenciones educativas diseñadas específicamente para cada grupo objetivo: niños, docentes y productores. Para los niños, se organizaron materiales didácticos atractivos y accesibles, como dibujos, láminas y juegos interactivos, con el fin de fomentar el conocimiento de conceptos ambientales la problemática de los órganoclorados.

Para los docentes, se establecieron talleres prácticos y sesiones de capacitación, utilizando recursos audiovisuales como videobeam, para fortalecer sus conocimientos en educación ambiental y habilidades pedagógicas innovadoras. Con los productores, se propone dar charlas informativas y salidas de campo, permitiendo la observación directa de los efectos del uso de órganoclorados y promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos tradicionales.

Estas intervenciones se organizaron en una revisión exhaustiva de literatura especializada en ambiente, pedagogía, ecológica, sostenibilidad ambiental, asegurando la pertinencia y fundamentación teórica de las estrategias implementadas. Se obtuvo la aprobación informado de todos los participantes, garantizando la confidencialidad de los datos. Los resultados de las intervenciones fueron evaluados mediante métodos cualitativos (análisis de contenido, y observaciones de campo).

Un enfoque educativo en tres niveles: niños, docentes y pobladores agrícolas, para erradicar el uso de órganoclorados.

Partiendo de que la enseñanza y el aprendizaje, depende de la manera en que se desarrolle la formación de cada individuo ò comunidad, y en consecuencia de la visión tan arraigada que tiene los pobladores de las comunidades agrícolas del municipio Pueblo Llano, cuya importancia es la obtención de alimentos de gran tamaño y la eliminación de la plaga, donde el uso y abuso de pesticidas es netamente necesario; se sugiere aplicar el aprendizaje de temas ambientales desde sus inicios.

Esta estrategia, se usa para que el niño obtenga una formación ambiental, dándole sentido a su desempeño cotidiano, y se enriquezca de conocimientos conexos con la naturaleza, todo esto permitirá la cohesión entre lo que se sabe y la adquisición de conocimientos para construir significados de lo que se aprenden, minimizando de esta manera el impacto generado por la acción antrópica.

Fundamentado en la teoría del aprendizaje significativo, la propuesta busca conectar conocimientos con la realidad local, promoviendo la transferencia de aprendizajes hacia prácticas agrícolas sostenibles. En este orden de ideas, el aprendizaje situado, contextualiza la educación más allá del aula, se busca integrar temáticas de agroquímicos, ambiente y ecología en el currículo venezolano, fomentando una relación reflexiva entre el ser humano y su entorno.

Adaptando estrategias a las particularidades de cada comunidad, se promueve la socialización del conocimiento ambiental en niños y pobladores, requiriendo un compromiso activo de las comunidades escolares y sociales. Con base a ello, tambien debe enfocarse la concientización comunitaria, ella se prioriza en el desarrollo de habilidades para reconocer las condiciones ambientales rurales, integrando el hogar, la escuela y la comunidad.

Estas actividades, como experiencias significativas, conectarán a los estudiantes con su realidad, produciendo una comprensión holística y utilizando elementos etnográficos para reflexionar sobre su entorno y construir aprendizajes profundos. Por consiguiente, se deben promover espacios para la metacognición, donde los estudiantes puedan reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje, identificando sus fortalezas, las áreas de oportunidad, y desarrollando estrategias para aprender de manera efectiva.

Si las áreas curriculares se desarrollan de forma integrada durante la educación primaria, guiadas por un solo docente, la tarea de identificar beneficios es más sencilla y se puede lograr una mejor coherencia en el conocimiento de las condiciones ambientales. En base a ello, se proponen estrategias que beneficien a la socialización del conocimiento en comunidades agrícolas.

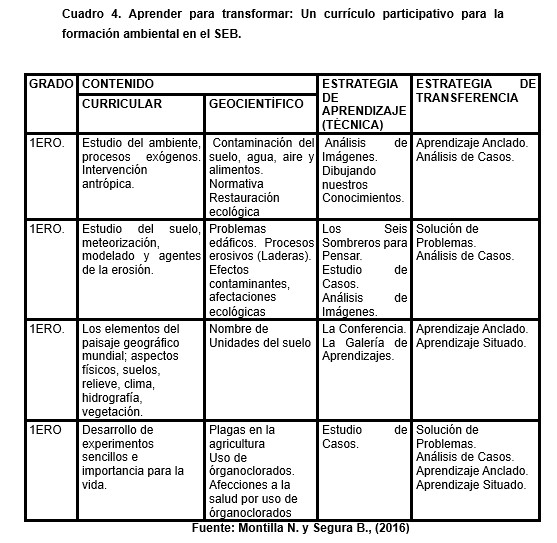

En consecuencia, las estrategias a aplicarse deben estar vinculadas con la vida diaria del que aprende (cuadro 1). Si se desea formar estudiantes conocedores de las condiciones ambientales de su comunidad, todas las actividades deben circundar en función del entorno, condiciones ecológicas y agrícolas del aprendiz. Por esta razón, todas y cada una de las áreas curriculares deben tener uno o varios objetivos formales de socialización y transferencia de las condiciones ambientales de la comunidad.

Formulación de estrategias para la transformación ecológica en poblados agrícolas:

Estrategia 1: Inserción de temas ambientales en el currículo escolar, para la transformación del ambiente.

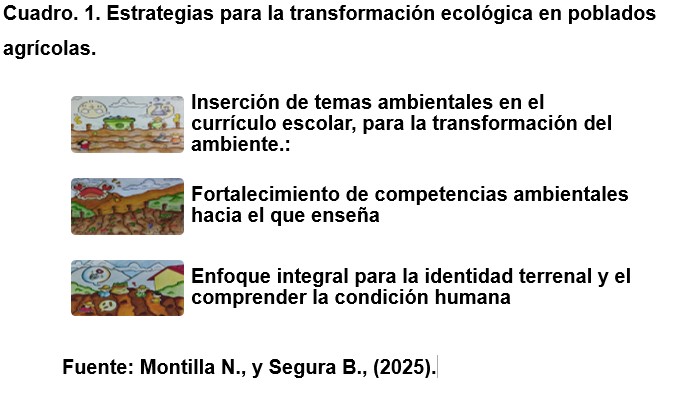

Apuntando a la educación primaria, los niveles educativos que consideramos fundamentales para la asimilación de conceptos relacionados con el ambiente y la gestión ecológica, es el segundo nivel de escolarización formal. La Educación Primaria Bolivariana, dirigida a estudiantes de 6 a 12 años, forma este segundo nivel de escolarización formal y tiene una duración de 6 grados. Esta etapa educativa se identifica por dos modalidades de aplicación académica: una jornada de ocho horas diarias y otra de cinco horas diarias.

Los pilares del Sistema Escolar Bolivariano (SEB), por su parte, dinamizan el aprendizaje ambiental. "Aprender a crear", impulsa a los estudiantes a diseñar prototipos de sistemas ambientales sostenibles, y el uso de insecticidas pocos tóxicos, uso de abonos orgánicos o siembras de huertos escolares orgánicos. "conservar el convivir y el integrarse en armonía con el ambiente", es una manera de debatir sobre problemáticas ecológicas locales y a organizarse para tomar acciones en conjunto.

Es decir, en el área de ciencias naturales, los estudiantes pueden enfocarse en los ecosistemas y la biodiversidad, mientras que en lenguaje pueden establecer discursos sobre el convivir en armonía con la naturaleza. En los componentes curriculares, al detallar los contenidos específicos, permiten una planificación intencionada de la educación ambiental, entonces los fines y principios del SEB, proporcionan un marco sólido para el aprendizaje ambiental.

Perspectiva comunitaria para la sostenibilidad: educación, capacitación y acción: Ante la evidencia de fragilidad ecológica existente en las comunidades agrícolas andinas por usos de órganoclorados, se hace evidente la necesidad de implementar estrategias específicas que fomenten la conciencia ambiental sobre el uso adecuado de agroquímicos. Para lograrlo, se propone una perspectiva integral que involucre a las generaciones futuras a través de una sólida cultura ambiental.

Esta perspectiva se emite en tres prácticas principales:

Aplicación de programas de formación escolar, para excluir las cegueras del conocimiento: Desarrollar e implementar programas educativos integrales que aborden la problemática del uso de agroquímicos, desde una perspectiva multidisciplinaria. Los programas propuestos fueron adaptados a nivel escolar, promoviendo la participación activa de los estudiantes en proyectos prácticos y significativos.

Se inspira en los principios de Edgar Morín (1999), sobre el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y el aprendizaje significativo. Se busca promover un aprendizaje que vaya más allá de la mera transmisión de información, fomentando la reflexión crítica, la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento. Se valoran los saberes locales y las experiencias de los agricultores, integrándolos con los conocimientos científicos y técnicos.

En primer lugar, en la República Bolivariana de Venezuela, las políticas públicas sobre la calidad de la educación formal no siempre consideran las particularidades de cada región, lo que dificulta la implementación de programas académicos efectivos en poblaciones agrícolas. Estas comunidades, cuyo sostenimiento depende en gran medida de la producción de alimentos, a menudo tienen una posición arraigada sobre el uso de pesticidas, considerándolos necesarios para obtener cosechas abundantes y combatir plagas.

Ante esta realidad, se propone un enfoque educativo que aborde la problemática ambiental desde la infancia. Al integrar temas ambientales en la formación de los niños desde sus primeros años, se busca generar una conciencia ambiental que les permita comprender la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales y los riesgos asociados al uso de agroquímicos, específicamente los órganoclorados.

Esta formación ambiental temprana debe estar conectada con la realidad cotidiana de los niños, proporcionando sentido a sus experiencias y conocimientos. Al aprender sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los impactos de la contaminación, los niños podrán establecer conexiones entre lo que saben y lo que aprenden, construyendo significados relevantes para su vida.

De esta manera, se espera que la educación ambiental desde la infancia contribuya a crear una conciencia ambientalista, mejorando el carácter inapropiado de la intervención antrópica en las comunidades agrícolas, lo que conlleva a promover un cambio cultural que valore la sostenibilidad y el cuidado del ambiente.

Tomar en cuenta el aprendizaje significativo y los factores individuales: Como se menciona el aprendizaje significativo es clave, no se trata solo de memorizar información, sino de conectar los nuevos conocimientos con lo que ya aprendidos. Esto implica que la forma en que se enseña un concepto es crucial, adaptar el lenguaje, los ejemplos y las actividades a la edad y al nivel de comprensión del escolar es esencial.

En pocas palabras, además del desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo, hay otros factores que influyen en la enseñanza, como la motivación, el interés, el contexto social y cultural, las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Cada niño es único y aprende de manera diferente. Un niño que vive en una comunidad agrícola (zona rural), tendrá un conocimiento del mundo diferente al de un niño que vive en una zona urbana.

Relacionar estos conceptos con la realidad y las experiencias de los niños hace que el aprendizaje sea más significativo.El desafío está en encontrar la forma adecuada de enseñar los conceptos, aplicando las actividades relevantes para la edad y el contenido del niño, brindando el apoyo necesario para que pueda construir su propio conocimiento.

Conexión con la realidad de las comunidades agrícolas: En el caso de las comunidades agrícolas, es fundamental relacionar los conceptos ambientales con su realidad cotidiana. Es decir, al enseñar sobre el uso de órganoclorados, se pueden utilizar ejemplos de cultivos cercanos a cada hogar, los riesgos al fumigar las siembras, sin las medidas de bioseguridad y sobre las alternativas sostenibles que se puedan aplicar.

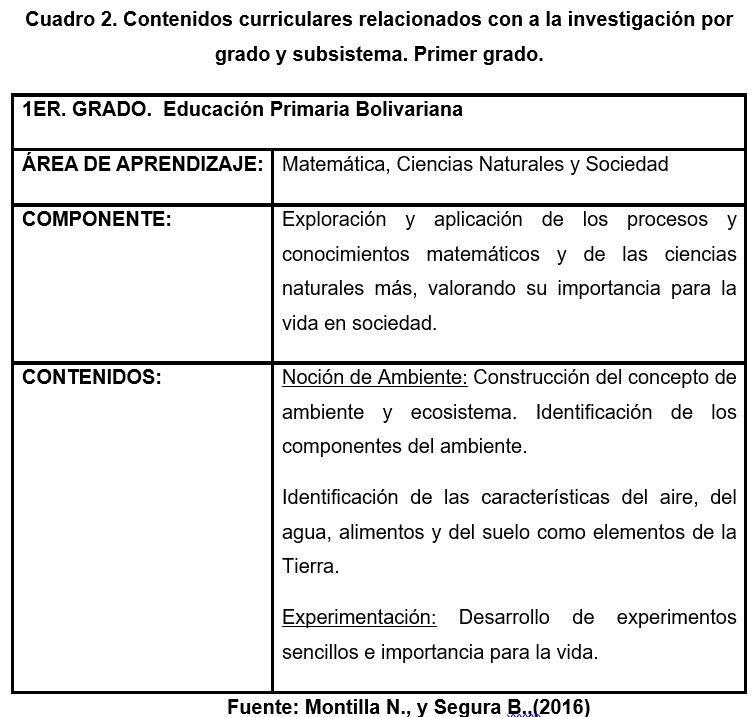

Por esta razón, se debe involucrar a los niños con sus padres en proyectos prácticos, como la creación de huertos escolares, proyectos sobre la calidad del suelo, agua y del aire en su comunidad, se les da la oportunidad de aplicar sus conocimientos y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. De esta manera, los temas educativos se convierten en una herramienta poderosa para transformar la realidad de las comunidades agrícolas, suscitando un desarrollo sostenible y respetuoso con el ambiente (Figura 1).

Ahora bien, en el caso de la concientización en las comunidades agrícolas, es fundamental conectar los contenidos con la realidad y las experiencias de los pobladores, realizar actividades relacionadas con las siembras, su entorno natural, los fertilizantes y pesticidas, las siembras tradicionales, hacen que el aprendizaje sea más significativo y relevante para ellos.

Por lo tanto, el diagnóstico de conocimientos previos es un paso fundamental para diseñar estrategias de concientización efectivos. La idea central es identificar qué saben los pobladores sobre los pesticidas que están usando, cuáles son sus ideas preconcebidas, que cambios están dispuestos a realizar, y cuáles son sus prioridades. Una vez identificados los conocimientos previos de los pobladores agrícolas y de los estudiantes, es significativo adecuar y contextualizar los contenidos.

Esto implica adaptar el lenguaje, los modelos y las actividades al nivel de comprensión de los estudiantes y relacionarlos con su realidad cotidiana. Al implementar estas propuestas y estrategias, se alcanzará aplicar los estándares establecidos, diseñando dibujos educativos efectivos que promuevan el aprendizaje significativo y la conciencia ambiental, tanto en los escolares, pobladores y docentes, contribuyendo a la construcción de un futuro más sostenible.

Segunda estrategia: Fortalecimiento de competencias ambientales hacia el que enseña

El fortalecimiento de los instructores en temas ambientales es esencial para garantizar que los educandos, reciban una formación de calidad y actualizada sobre los desafíos ambientales que enfrentamos. Para lograrlo, se proponen diversas estrategias que abarcan desde charlas y seminarios hasta talleres prácticos y la creación de recursos educativos.

En primer lugar, se sugiere organizar charlas, seminarios y discusiones sobre temas clave como el impacto ambiental, la ecología y la contaminación por agroquímicos. Estas acciones deben ser dirigidas por expertos en la materia y utilizar estudios de caso locales, esto se realiza con la finalidad de conectar los contenidos curriculares con la realidad de las comunidades agrícolas. Se busca que los educadores adquieran conocimientos formales y actualizados sobre estos temas, que puedan transferir a sus estudiantes de manera efectiva.

En segundo lugar, se plantea la realización de talleres prácticos donde los educadores puedan instruirse a determinar ensayos básicos de suelos y alimentos, elaborar abonos orgánicos, biopesticidas, y diseñar proyectos educativos ambientales para sus educandos. Estos talleres deben ser interactivos y participativos, utilizar herramientas sencillas y económicas para facilitar la participación de los educadores. Se busca que los profesores adquieran habilidades prácticas que alcancen aplicar en su trabajo diario y que puedan enseñar a sus estudiantes.

En tercer lugar, se plantea la creación de recursos educativos (libros, guías, folletos, dibujos, juegos, posters e infografías), sobre temas ambientales relevantes para las comunidades agrícolas. Estos materiales deben ser claros, accesibles y adaptados al nivel de comprensión de los estudiantes, docentes de aula y pobladores.

Es fundamental realizar un alcance continuo de la implementación de los conocimientos adquiridos por los educadores y evaluar el impacto de la formación en los preceptores y en sus estudiantes. Se ofrece apoyo técnico y pedagógico a los educadores para resolver dudas y dificultades, utilizar diferentes instrumentos de evaluación (encuestas, entrevistas, observación de clases) para medir el impacto de la formación. Se busca garantizar que la formación sea efectiva y que los instructores puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario.

Al implementar estas estrategias de manera integral y sostenida, se puede lograr un fortalecimiento significativo de las capacidades de los educadores en temas ambientales, lo que se traducirá en un mejor adiestramiento para los estudiantes y en un mayor compromiso de la comunidad con la protección del ambiente (figura 2).

Tercera estrategia: Enfoque integral para la identidad terrenal y el comprender la condición humana:

La identidad cultural de las comunidades agrícolas está intrínsecamente ligada a su relación con el suelo y sus prácticas agrícolas. Sus tradiciones, valores y conocimientos ancestrales sobre el cultivo y el manejo de los recursos naturales forman parte de su patrimonio cultural. Al fortalecer las capacidades de los productores a través de un enfoque integral que combina la bioremediación, el intercambio de experiencias y la socialización de saberes sobre contaminación por uso de órganoclorados, se está reconociendo y valorando su identidad cultural. En consecuencia, se está empoderando a los pobladores para que sean protagonistas en la gestión sostenible de sus cultivos, reafirmando su conexión con el suelo agrícola y su papel como guardianes de su cultura. (figura 3).

En definitiva, la propuesta educativa que se plantea pone a la condición humana en el centro, al buscar el bienestar de las comunidades agrícolas hacia el desarrollo sostenible. Se reconoce que los pobladores agrícolas son individuos con conocimientos, experiencias y capacidades únicas, con ello, se les brinda la oportunidad de desarrollar su potencial para transformar su realidad. Al iniciar el aprendizaje significativo y la participación activa como una gestión ambientalista, se está fortaleciendo la dimensión humana de los pobladores andinos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y ejercer su derecho a poseer un ambiente sano.

Otra manera de socializar la comprensión a los pobladores, es difundir los resultados de diversos estudios que manifiestan la contaminación por agroquímicos, adaptando la información a un lenguaje claro y accesible para la comunidad agrícola. Se busca generar conciencia sobre los riesgos asociados al uso indebido de estos productos y promover la adopción de prácticas más seguras y sostenibles.

Esta estrategia busca empoderar a la comunidad agrícola para que sea protagonista en la gestión sostenible de agroquímicos, así pues, se fortalece la capacidad de tomar decisiones informadas, participar en la planificación y gestión de proyectos de bioremediación, y promover la adopción de prácticas agrícolas más seguras y sostenibles. En consecuencia, en las comunidades agrícolas, la falta de claridad sobre las consecuencias del uso de agroquímicos, la dosificación adecuada y el etiquetado de los productos son factores que contribuyen al uso abusivo de estos productos.

Sin embargo, los pobladores al estar conscientes de los daños que acarrean las malas prácticas agrícolas, pueden convertirse en agentes de cambio en sus familias y comunidades, promoviendo la adopción de prácticas más seguras y sostenibles. En este contexto, la transferencia del conocimiento juega un papel clave. No se trata solo de transmitir información, sino de lograr que los participantes, y comunidades comprendan el problema en profundidad y sean capaces de aplicar sus conocimientos en diferentes situaciones.

Por último, es esencial gestionar prácticas de campo en áreas donde se perciben fuertes olores, probablemente derivados de los efectos residuales de los plaguicidas. Estos olores pueden causar mareos, dolores de cabeza y angina de pecho, lo que evidencia el daño ambiental y el uso indiscriminado de pesticidas, así como la dosificación excesiva. Dichas experiencias de campo permiten que el aprendizaje se desarrolle en un contexto cultural, social y de relaciones, donde los estudiantes adquieren los saberes necesarios para transformar su comunidad y transformarse a sí mismos.

Reflexiones Finales

La perseverancia en el uso de órganoclorados en el municipio Pueblo Llano, promovida por la priorización de la producción agrícola, demanda una injerencia educativa integral y perentoria. Este estudio propone un enfoque de tres niveles (niños, docentes y productores), para disminuirel uso de pesticidas altamente tóxicos. La inserción curricular de temas ambientales, la capacitación docente y la concientización comunitaria, fundamentadas en la teoría del aprendizaje significativo, buscan conectar el conocimiento con la realidad local y promover prácticas agrícolas razonables.

La transferencia del conocimiento es crucial, manifestó la elemental transmisión de información para lograr una comprensión profunda y la aplicación práctica en variados escenarios. Para ello, se deben fomentar espacios de metacognición, donde los participantes reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje, identifiquen fortalezas y espacios de progreso, desarrollando estrategias efectivas.

Se recomienda la implementación de prácticas de campo en áreas con alta percepción de olores residuales de plaguicidas, que evidencian el daño ambiental y el uso indiscriminado de estos compuestos. Estas experiencias permiten un aprendizaje contextualizado, cultural y socialmente relevante, capacitando a los participantes para transformar su comunidad y a sí mismos.

Este estudio, subraya la necesidad de un cambio de paradigma hacia una explotaciónagrícola razonable y reflexiva, donde la ecología y el convivir en armonía con la naturaleza sean prioritarios. La educación, la participación comunitaria y la adopción de prácticas responsables son fundamentales para construir un futuro más saludable en Pueblo Llano.

Referencias Consultadas

Andrea Cristina Álvarez (2024). Lenguaje, pensamiento y educación: el impacto de Vygotsky. Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación

Bertrand Regader (2015). La Teoría sociocultural de Lev Vygotsky, profundizamos en la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognoscitivo de los niños. Disponible en: https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygots

Echeverría, Eugenio (2004), “Filosofía para niños”, Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para niños y niñas y de Filosofía para crianzas, Asturias, nº 2 (2004), p. 107.

Martínez, B. (2009). El aprendizaje de la cultura y la cultura de aprender. Convergencia vol.15 no.48 Toluca. Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.

Montilla, Ninfa (2016). Representación cartográfica de la degradación ambiental en la microcuenca La Capellanía estado Mérida. Tesis de postgrado para optar al título de Magister Scientiarum en Ingeniería Ambiental. LUZ, Maracaibo estado Zulia. 82p.

Morín Edgar (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Paris. UNESCO. Santillana / Unesco. https://bit.ly/44Q02Af

©2025 por el autor. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de:

| ISSN: 2443-4426 |  Esta obra está bajo una Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |